"TERRE - LUNE - SOLEIL"

Document de formation destiné aux instituteurs

et professeurs des écoles.

Jean-Michel Fras - Novembre 99

Téléchargement du polycopié (650 ko)

Les photos sont "empruntées" à quelques sites. Leurs auteurs me pardonneront cet emprunt? sinon qu'ils me le disent : je les supprimerai du document !

Ce constat, qui ne peut pas être un reproche puisque la faiblesse en sciences s'explique par un choix d'études généralement autre, est doublé dans le cas de l'astronomie dite "de position" d'une circonstance aggravante : l'immense majorité d'entre nous n'a jamais réellement eu l'occasion d'étudier ces phénomènes au cours de sa scolarité, études supérieures de physique comprises. Si nous avons quelquefois croisé la "zoologie" des astres (les planètes principales en particulier) à l'école élémentaire ou abordé la trajectoire de la Terre autour du Soleil lors de l'étude des climats en cours de Géographie de collège, jamais personne depuis la disparition de la cosmographie du programme de Mathématiques de la classe de "Math-élém." n'a eu à se poser de questions d'ordre physique sur ce sujet. La raison essentielle de cette absence réside dans le dégoût actuel des physiciens pour ces problèmes : j'ai maintes fois entendu mes collègues qualifier de "ringarde" l'astronomie de position à l'heure des théories révolutionnaires de la physique relativiste (Einstein), de la mécanique quantique et de leurs conséquences en astrophysique. Il est vrai que le "Big Bang" et l'étude des premiers instants de l'univers, les "trous noirs" et autres objets exotiques, la "courbure de l'espace-temps" sont bien plus excitants pour le physicien comme pour le profane que l'étude approchée du mouvement réel et des mouvements "apparents" du pauvre système Terre - Lune - Soleil. En foi de quoi, la passation du questionnaire suivant laisse rêveuse la totalité de la population, du pur littéraire - qui le prend bien - au scientifique qui, parfois, réagit plus agressivement...

1) Quel phénomène est responsable de la succession jour - nuit ?

2) Quel phénomène est responsable de la succession des saisons ?

3) Par quel phénomène peut-on expliquer les variations de la durée du jour au cours de l'année ?

4) Par quel phénomène peut-on expliquer les différences sensibles entre les saisons (températures, etc... )

5) Où se lève le soleil (avec précision) ? Où se couche-t-il (avec précision) ?

6) Donner les noms des deux solstices. Donner au moins deux critères permettant de les définir.

7) Donner les noms des deux équinoxes. Donner au moins deux critères permettant de les définir.

8) A quoi correspondent les points et les lignes suivantes : Pôles - Cercles polaires - Tropiques - Équateur ?

9) Quelle est la trajectoire de la terre autour du soleil ?

10) A quelle période de l'année la terre se trouve-t-elle la plus proche du soleil ?

11) Quels phénomènes visibles permettent de définir une lunaison ? Quelle en est la durée approximative ?

12) quel phénomène est responsable de cette lunaison ?

13) quel phénomène permet d'expliquer les différents aspects de la lune vue de la terre ?

14) Peut-on à certains moments apercevoir la lune en plein jour ? Peut-on apercevoir la pleine lune en plein jour ? Pourquoi ?

15) On parle de la "face cachée de la lune", qu'est ce que cela signifie ? La lune tourne-t-elle sur elle-même ?

16) Un appartement est orienté plein Nord, sans vis à vis, les rayons du soleil pénètrent-ils dans les pièces ? Si oui, à quelle période de l'année ? A quels moments dans la journée ?

17) Un navigateur anglais du dix-septième siècle échoue sur un îlot désert des caraïbes. Peut-il utiliser son cadran solaire portatif pour lire l'heure ? Pourquoi ?

18) Expliquez ce qu'est une éclipse de lune.

19) Expliquez ce qu'est une éclipse de soleil.

20) En quels lieux du globe peut-on voir le soleil au zénith (verticale du lieu) ? A quels moments de l'année ? A quelle heure dans la journée ?

Ce document n'entend pas se substituer à un cours. Il est utilisé comme complément d'une formation d'au moins quinze heures sur le sujet, évitant des prises de notes trop fastidieuses, la multiplication de feuilles polycopiées et de photocopies et la recherche de données souvent disséminées dans plusieurs ouvrages. En revanche, il n'est pas fait pour économiser la réflexion, pour se substituer à des manipulations pratiques et intellectuelles du modèle Soleil - Terre - Lune... en bref, il ne remplace pas la formation !

Le plan suivi reprend le plus possible les questions précédentes et essaie d'apporter des réponses "suffisamment" complètes, ce qui signifie que sont négligés tous les phénomènes dont les effets sont peu importants en première approximation pour répondre à la question posée, sans toutefois aller jusqu'à des omissions qui rendraient ensuite incompréhensibles certaines données. L'équilibre étant difficile à obtenir, je ne doute pas que les critiques pleuvent, selon les catégories de lecteurs, du "trop simple" au "trop complexe". Pour aider ceux d'entre vous qui veulent aller au plus court, les textes les plus importants sont en italique !

I- Quel est le phénomène responsable de la succession jour - nuit ?

1- La Terre est presque libre,...

Les chocs qu'elle subit actuellement des quelques "grains" de matière rencontrés ont des directions aléatoires et ne sont pas suffisants pour modifier son mouvement. Elle est globalement neutre électriquement et possède un champ magnétique trop faible pour subir des forces d'origine électromagnétique.

En bref, la Terre serait parfaitement tranquille si elle n'était pas soumise à l'attraction gravitationnelle des autres astres.

2- les forces d'attraction gravitationnelles...

En effet, l'interaction gravitationnelle entre deux corps A et B de masse ma et mb, distants de d, se traduit par un ensemble de deux forces d'attraction opposées (même support, même valeur mais des directions opposées) ce qui respecte bien le sacro-saint principe de l'action et de la réaction.

Les forces de gravitation exercées par le corps A sur le corps B et par le corps B sur le corps A sont des forces opposées (même direction mais sens opposés), toujours attractives. La force est proportionnelle à chacune des masses et décroît rapidement avec la distance (lorsqu'on double la distance, la force est divisée par 4). Malgré cette décroissance rapide, sa portée est infinie et supplante, en général, à très grande distance, les autres types de forces.

Ces forces ont pour valeur commune : F= G x ma x mb / d2 .

La constante G, appelée constante de Newton, est une des grandes constantes de la physique et a pour valeur dans le système d'unités de mesure international (masses en kilogrammes, distances en mètres, forces en newtons) : G= 6,67. 10-11 (i.e. 0,0000000000667)

Exemple : pour deux corps de 1 kg placés à une distance de 1 m, la valeur de la force d'attraction est donc F=0,0000000000667 x 1 x 1 / 12 = 0,0000000000667 N (newtons). Cette attraction est sur Terre difficile à mettre en évidence puisque l'ensemble de tous les autres corps constituant le globe et tout ce qu'il supporte exerce dans le même temps sur chacun de ces deux corps un ensemble d'autres forces d'attraction que l'on appelle globalement le poids et dont la valeur est d'environ 10 N ! Sans parler bien sûr de toutes les autres forces qui peuvent intervenir et qui sont toutes bien plus importantes (y compris la résistance de l'air).

Ce qui est donc remarquable dans l'attraction gravitationnelle, c'est à la fois sa faiblesse (G est très petit), sa rapide décroissance avec la distance (en 1 / d2) et, toutefois, son champ d'action pratiquement illimité : la force d'attraction gravitationnelle exercée sur le système solaire par une étoile du centre de la galaxie est infinitésimale, c'est pourtant l'ensemble de ces forces qui explique que le système solaire reste lié à l'amas galactique !

3- ...entravent le mouvement de translation ;

Nous nous permettrons de négliger dans la suite toutes les attractions autres que celles de la Lune et du Soleil ; elles n'ont qu'un effet très minime, sans conséquences "visibles" sur les mouvements que nous allons décrire dans la suite, ou sensible seulement après des centaines d'années.

4- le mouvement de rotation est un mouvement circulaire uniforme (vitesse de rotation constante)

La rotation du globe autour de son axe s'effectue donc à vitesse constante.

Ce mouvement de rotation est né des conditions de formation de la Terre et du mouvement moyen des blocs de matière qui se sont agglomérés et, une fois la "toupie" lancée, s'est poursuivi de manière uniforme en l'absence d'un couple de frottement ou de tout autre couple de forces (de très légères variations provenant des marées ont en réalité été mises en évidence, nous les "oublierons" bien vite !).

5- sens de la rotation de la Terre autour de son axe.

Si on regarde la Terre tourner en se plaçant "au-dessus" du pôle Nord, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6- Période de rotation

7- Origine de la différence de près de 4 mn entre dure moyenne du jour et période de rotation.

La révolution de la Terre autour du Soleil "allongeant" de 4 mn la durée entre deux passages successifs du Soleil au-dessus d'un méridien, nous allons pouvoir en déduire le sens de rotation de la Terre autour du Soleil.

Vous pouvez "vivre" ce schéma en plaçant un objet quelconque au centre d'un cercle. En tournant sur vous-même sans vous déplacer, l'objet revient face à vous après un tour complet. En revanche, si vous tournez lentement autour de l'objet tout en tournant plus rapidement sur vous-même, il vous faudra un peu plus (respectivement un peu moins) d'un tour sur vous-même pour faire face à l'objet si les deux rotations sont de même sens (respectivement de sens inverses).

II- Quel phénomène est responsable de la succession des saisons ?

1- Influence de la gravitation sur le mouvement de la Terre

En revanche, la présence de forces d'attraction gravitationnelles doit se traduire par une modification du mouvement de translation qui ne peut être rectiligne et uniforme. Si on ne considère que le problème de deux corps exerçant l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelles à l'exclusion de toute autre action, trois cas seulement peuvent être distingués : la chute suivie d'un choc, la déviation, la mise en orbite. Examinons-les en simplifiant le problème et en considérant que l'un des corps (A) est fixe (il faudrait pour cela qu'il soit tenu immobile par des forces suffisantes, ce qui n'est le cas d'aucun corps dans l'espace, ou que sa masse soit très importante par rapport à celle de A pour qu'on puisse négliger ses mouvements...).

a) La "rencontre" : si le corps B a une vitesse initiale pratiquement nulle ou dans la direction de A, l'attraction de A va accélérer son mouvement : il va se mouvoir de plus en plus vite dans la direction de A... jusqu'à la rencontre avec sa surface, qui se traduit par un choc et ses conséquences (dans l'espace, il s'agit rarement d'un choc élastique comme pour des boules de billard !). C'est ce qui arrive chaque jour à de nombreuses météorites captées par le champ gravitationnel de la Terre.

Lorsque leur taille va de la poussière à quelques millimètres, la traversée de l'atmosphère se traduit par une "étoile filante", quelques centimètres ont droit de cité dans un musée, quelques dizaines de mètres provoquent un joli cratère de plusieurs kilomètres comme on en observe sur la surface de la Lune et dans quelques lieux de l'écorce terrestre que l'atmosphère et l'érosion des pluies n'ont pas fait encore disparaître (Meteor Crater en Arizona - 1265m, Manicouagari au Québec - 65 km), enfin la rencontre avec un météore de quelques kilomètres (environ 10 !) libérerait au moment de l'impact une énergie colossale, embrasant l'ensemble de l'atmosphère et faisant disparaître pour longtemps toute forme de vie évoluée du globe. Ce dernier cas est l'une des hypothèses avancées par certains de la disparition brutale des grands dinosaures.

b) La déviation : si, au contraire, le corps B ne se dirige pas vers A et est animé d'une vitesse très grande par rapport aux variations de vitesse occasionnées par l'attraction de A, celle-ci n'aura pour effet qu'une déformation de la trajectoire en branche d'hyperbole plus ou moins ouverte selon les conditions initiales ; B est dévié mais retrouve loin après A la vitesse qu'il avait loin avant A.

c) La mise en orbite (aussi appelée satellisation) : dans le cas où la vitesse de B n'est pas suffisante pour l'arracher à l'attraction de A (cas b) mais n'est pas non plus top faible ou orientée vers A (cas A), ce qui entraînerait la chute. Il y a alors mise en orbite de B autour de A, selon une trajectoire toujours elliptique. Une ellipse est une figure géométrique ressemblant à un cercle aplati dont l'une des constructions possibles nécessite de choisir deux points particuliers appelés foyers de l'ellipse (des explications plus détaillées sont données en IX). Dans le cas d'une mise en orbite de B autour de A, A occupe un des 2 foyers. La forme de l'ellipse (dimensions des axes et excentricité) est fixée une fois pour toutes : il suffit de connaître la vitesse de B à un instant donné (en direction, sens et intensité) pour pouvoir prédire l'ensemble de la courbe.

Si le corps A n'occupe pas une position fixe, les deux corps sont soumis à un mouvement de même nature. La Terre et le Soleil sont donc en orbite par rapport à leur centre de gravité qui est à quelques km du centre du Soleil (la masse de la Terre est évaluée à 6 x 1024 kg alors que la masse du Soleil est évaluée à 2 x 1030 kg, soit environ 330 000 fois plus). Le mouvement du Soleil, s'il était seul en présence de la Terre, serait une ellipse de quelques km de grand axe, ce que l'on peut parfaitement négliger par rapport à ses dimensions (rayon = 696 000 km soit 109 fois celui de la Terre). Qui plus est, la présence d'autres planètes de grande importance et de milliers de corps plus petits dans le système solaire rendent ces petites "vibrations" de la trajectoire du Soleil bien plus complexes... mais toujours aussi négligeables !

Le système solaire est donc, par définition, l'ensemble des corps "captés" par le champ de gravitation du Soleil, en orbite elliptique autour de lui. Certains d'entre eux ont, de plus, été captés par des corps plus gros qu'eux et sont en orbite autour de ces corps, on dit aussi qu'ils en sont des satellites. C'est le cas de notre Lune et, par extension du nom, des "lunes" d'autres planètes.

d) Conclusion :

La Terre est en orbite elliptique autour du Soleil. L'ellipse décrite par la Terre est très proche du cercle (excentricité presque nulle) puisque le périhélie (plus petite distance de la Terre au Soleil) est d'environ 149 millions de km alors que l'aphélie (plus grande distance) est de 153 millions de km. Cette très faible différence peut être négligée pour expliquer la plupart des phénomènes, on assimilera alors la trajectoire à un cercle parfait décrit en 365 jours (et des poussières dont nous reparlerons...).

Les quelques effets sérieux sur les phénomènes visibles sur Terre de l'ellipticité de la trajectoire seront abordés en IX.

2- direction de l'axe terrestre et saisons

La Terre décrit une courbe fermée autour du Soleil, mais aucune force ne modifie son propre mouvement de rotation ou n'en introduit un nouveau. Il vaut mieux, à ce propos, éviter des images rencontrées dans certains livres décrivant le mouvement de la Terre autour du Soleil comme celui d'un "caillou attaché à un fil" ou d'un manège : cette image laisse imaginer une liaison solide modifiant nécessairement la position de l'axe terrestre.

Il n'y a donc aucune raison pour que l'axe de rotation de la Terre change de direction à cause et au cours de cette "révolution". Dans un repère galiléen (qui a pour origine le Soleil et comme axes les directions indiquées par 3 étoiles, l'axe de la Terre garde au cours de la révolution autour du Soleil une direction fixe, c'est ainsi qu'il est possible de retrouver dans le ciel nocturne de l'hémisphère Nord une étoile fixe autour de laquelle l'ensemble des autres étoiles semble tourner ; cette étoile est, de ce fait, appelée "étoile polaire" et est approximativement dans la direction que conserve tout au long de l'année la pointe Nord de l'axe terrestre.

L'existence même d'une étoile polaire, conservant en permanence sa position dans le ciel, les photos en "pause" du ciel nocturne dans la région de l'étoile polaire en toutes saisons, sont des arguments majeurs pour démontrer ce phénomène de fixité de la direction de l'axe terrestre.

Si l'axe terrestre pointait dans une direction fixe et perpendiculaire au plan de révolution de la Terre autour du Soleil (appelé écliptique pour des raisons exposées plus loin), il n'y aurait pas de saisons : les climats existeraient de la région chaude équatoriale aux régions froides polaires, mais sans variation notable au cours de l'année. Si l'axe était dans une autre direction fixe particulière, à 90° de la précédente, contenue dans le plan de l'écliptique, nous connaîtrions des périodes longues au cours de l'année où l'un des deux hémisphères serait en permanence plongé dans la nuit, l'autre étant en permanence plongé dans le jour, ce qui ne manquerait pas de se savoir et de produire quelques climats désagréables !

La direction fixe de l'axe que nous cherchons est donc nécessairement intermédiaire entre ces deux directions. L'inclinaison de l'axe terrestre par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique est de 23° 27' (c'est donc aussi l'angle formé par le plan de l'équateur et le plan de l'écliptique).

Les saisons, surtout marquées dans les régions tempérées, proviennent du fait que la Terre présente, au cours de l'année, tour à tour, plutôt l'hémisphère Nord ou plutôt l'hémisphère Sud aux rayons du Soleil. Entre ces deux périodes, elle passe pendant quelques jours dans une position intermédiaire où l'axe Nord - Sud est perpendiculaire à la direction Terre - Soleil. L'instant exact où cette condition est rigoureusement réalisée s'appelle équinoxe.

III- Par quel phénomène peut-on expliquer les variations de la durée du jour au cours de l?année?

1- La situation la plus simple,... les équinoxes.

Aux équinoxes, lorsque l'axe terrestre est perpendiculaire à la direction Terre - Soleil, tous les parallèles sont coupés en deux parties égales, l'une dans l'ombre propre de la Terre, l'autre dans la lumière solaire. Au cours d'une rotation complète de la Terre, chaque point du globe décrit exactement le parallèle qui le porte, à vitesse constante, et passera donc le même temps (12 h) dans le jour que dans la nuit.

2- Pendant la période printemps - été de l?hémisphère Nord.

On peut d'ores et déjà noter que l'équateur est un parallèle très particulier puisqu'il coupe la Terre en deux parties égales (hémisphères) : il sera à toute époque de l'année coupé en deux demi-cercles par la ligne de démarcation entre le jour et la nuit et ne connaîtra donc que des journées de 12 h et des nuits de 12 h.

Au solstice d'été de l'hémisphère Nord (que l'on devrait appeler solstice de Juin pour respecter les habitants de l'hémisphère Sud), la situation n'est pas différente : elle est simplement la plus marquée, l'angle R étant le plus aigu (90° - 23° 27'= 66° 33') :

- la nuit de 24 h concerne toute la région allant du pôle Sud au parallèle 66°33' Sud (cercle polaire antarctique) ;

- les autres régions de l'hémisphère Nord connaissent le jour le plus long de l'année (avec un soleil le plus 'haut' de l'année dans le ciel, celles de l'hémisphère Sud connaissent la nuit la plus longue et le soleil le plus 'bas' de l'année sur l'horizon.

3- Pendant la période automne - hiver de l?hémisphère Nord

Pendant cette période, la situation est inverse (angle R supérieur à 90°) : le pôle Nord est en permanence dans la nuit, le pôle Sud dans le jour. En allant du Nord au Sud, on passe de 24 h de nuit à 0 h de nuit. L'équateur connaît toujours des jours égaux aux nuits.

Au solstice de décembre, il suffit d'inverser les mots Nord et Sud dans les explications du 2-

Rappelons que la Terre reçoit à chaque instant la même quantité de rayonnement provenant du Soleil. La moitié de sa surface capte en permanence la plus grande partie des radiations solaires qui la frappent. Par le jeu de la rotation de la Terre sur elle-même et de la situation de l'axe de rotation au cours de la révolution autour du Soleil, ce n'est simplement pas toujours la même moitié qui est éclairée :

- l'hémisphère Nord est plus orienté vers le Soleil en été qu'en hiver et chacun de ses points reçoit donc, autour de midi solaire, des rayons plus proches de la perpendiculaire au sol (verticale) en été et plus proches de la tangente au sol (horizontale) en hiver ; la situation est inverse pour l'hémisphère Sud.

C'est essentiellement la hauteur du soleil dans le ciel (donc les quelques heures entourant le midi solaire) qui conditionne la quantité de chaleur reçue par le sol en un lieu donné. La durée plus longue du jour lorsque le soleil passe plus haut ne fait que renforcer l'apport de calories sans être déterminante. En effet, comme le montre le schéma suivant, l'énergie contenue dans un "tube" de rayons se "répartit" sur une surface plus ou moins grande selon l'angle d'incidence sur le sol.

Les saisons sont toutes en "retard" de quelques semaines par rapport aux positions d'équinoxes et de solstices. Remarquons d'ailleurs que ces dates nous servent à marquer le début des saisons et non leur milieu. Par exemple, en France, il fait en moyenne plus froid fin Janvier et début février qu'au solstice d'hiver (fin décembre) alors que le sol reçoit plus de chaleur. Ce retard est dû à l'inertie thermique de la Terre. La température atteinte par le sol en fin d'après-midi ne dépend pas que de la chaleur apportée par le soleil pendant le jour, elle dépend aussi de la chaleur rayonnée par le sol tout au long de la journée (jour et nuit) et de la température initiale (celle de la veille)...

En janvier, le sol de nos régions perd plus de chaleur qu'il n'en reçoit, même si les gains augmentent du fait de la croissance de la hauteur du soleil à midi, la température continue donc à diminuer en moyenne. La température ne remonte que lorsque le bilan thermique redevient positif fin février. Le même phénomène se produit après le solstice d'été : l'énergie reçue commence à diminuer mais est encore suffisante pour dépasser les pertes par rayonnement, la température continue donc à augmenter. Ce phénomène est d'ailleurs amplifié à proximité des océans qui se comportent comme des magasins à calories à cause du brassage des eaux de surface et des eaux profondes.

C'est ainsi que des dates correspondant à des apports de chaleur identiques ne correspondent pas à des températures moyennes identiques. Il fait plus chaud en moyenne à l'équinoxe d'automne qu'à l'équinoxe de printemps alors que les durées du jour et hauteurs du Soleil sont rigoureusement identiques. De même pour le 20 avril et le 20 août ou le 20 mai et le 20 juillet, etc.

V- Où se lève le soleil? Où se couche-t-il (avec précision)?

1- Au printemps et en été (de l?hémisphère Nord)...

Au printemps et en été, la direction Nord de l'axe terrestre pointe vers le Soleil. Le schéma montre que, pendant cette période, de mars à septembre, le Soleil se lève au nord-est et d'autant plus vers le Nord que l'inclinaison I est plus forte. Le jour du solstice d'été est donc le jour de l'année où le soleil se lève le plus près du Nord.

Il n'est pas difficile de comprendre à partir du schéma que le Soleil se couche pendant cette période au Nord-Ouest.

Ces remarques sont valables, pendant cette période, pour l'ensemble du globe. Cela peut sembler contradictoire dans un premier temps avec la symétrie habituelle des deux hémisphères. Ce n'est pas le cas : pendant cette période, un observateur de l'hémisphère Nord décrira le mouvement apparent du soleil en disant qu'il se lève au Nord-Est, passe par le Sud à midi et se couche au Nord-Ouest, décrivant ainsi une courbe supérieure au demi-cercle compatible avec la longueur de la journée supérieure à 12 h. Dans le même temps, l'observateur de l'hémisphère Sud verra le soleil se lever au Nord-Est, passer au Nord à midi et se coucher au Nord-Ouest, et donc décrire moins d'un demi-cercle compatible avec une longueur de journée inférieure à 12h. C'est le seul cas où il est nécessaire de se méfier de la symétrie entre les hémisphères !

2- En automne et en hiver (de l?hémisphère Nord)

En automne et en hiver, la direction Sud de l'axe terrestre pointe vers le Soleil. Le schéma montre que, pendant cette période, le Soleil se lève en tout point au Sud-Est et d'autant plus vers le Sud que l'inclinaison I est plus forte. Le jour du solstice d'hiver est donc le jour de l'année où le soleil se lève le plus près du Sud.

Il n'est pas difficile de comprendre à partir du schéma que le Soleil se couche pendant cette période au Sud-Ouest.

3- Aux équinoxes de printemps et d'automne...

Le Soleil ne se lève donc rigoureusement à l'Est et ne se couche rigoureusement à l'Ouest que le jour des équinoxes d'automne et de printemps.

Un appartement parisien est orienté plein Nord, sans vis à

vis, les rayons du soleil pénètrent ils dans les pièces ?

Si oui, à quelle période de l'année ?

A quels

moments dans la journée ?

Vous devez maintenant pouvoir répondre à cette question !

VI- Donner les noms des deux solstices. Donner au moins deux critères permettant de les définir.

1- Solstice de juin, solstice d?été de l?hémisphère Nord et d'hiver dans l?hémisphère Sud

- En toute rigueur, il s'agit de l'instant précis où l'axe terrestre orienté Nord-Sud, forme l'angle le plus aigu avec la direction Terre - Soleil. Les critères suivants ne sont donc pas rigoureusement exacts puisqu'ils confondent en particulier l'instant du solstice avec le jour du solstice.

- Le solstice d'été (20 ou 21 juin) est, dans l'hémisphère Nord, le jour le plus long de l'année et celui où le Soleil fait l'angle le plus grand avec l'horizon à midi solaire dans les régions situées au dessus du tropique.

- Dans l'hémisphère Sud, c'est le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, le soleil fait l'angle le plus faible avec l'horizon à midi.

- Il fait nuit pendant 24 h dans toute la zone polaire antarctique (du pôle Sud au cercle polaire antarctique) et il fait jour pendant 24 h (soleil de minuit) dans toute la zone polaire arctique (pôle Nord jusqu'au cercle polaire arctique).

- Le soleil passe au zénith au tropique du Cancer (latitude 23°27' Nord).

- C'est, sous toutes les latitudes, le jour de l'année où le Soleil se lève et se couche le plus au Nord.

2- Solstice de décembre, solstice d'hiver de l?hémisphère Nord et d?été dans l?hémisphère Sud

- En toute rigueur, il s'agit de l'instant précis où l'axe terrestre orienté Nord-Sud, forme l'angle le plus obtus avec la direction Terre - Soleil. Les critères suivants ne sont donc pas rigoureusement exacts puisqu'ils confondent en particulier l'instant du solstice avec le jour du solstice.

- Le solstice d'hiver (21 ou 22 décembre) est, dans l'hémisphère Nord, le jour le plus court de l'année et celui où le Soleil fait l'angle le plus faible avec l'horizon à midi solaire.

- Dans l'hémisphère Sud, c'est le solstice d'été, jour le plus long de l'année, le soleil fait l'angle le plus grand de l'année avec l'horizon à midi.

- Il fait nuit pendant 24 h dans toute la zone polaire arctique (du pôle Nord au cercle polaire arctique) et il fait jour pendant 24 h (soleil de minuit) dans toute la zone polaire antarctique (pôle Sud jusqu'au cercle polaire antarctique).

- Le soleil passe au zénith au tropique du Capricorne (latitude 23°27' Sud).

- C'est, sous toutes les latitudes, le jour de l'année où le Soleil se lève et se couche le plus au Sud.

VII- Donner les noms des deux équinoxes. Donner au moins deux critères permettant de les définir.

L'équinoxe de mars (20 ou 21/03, équinoxe de printemps dans l'hém. Nord et d'automne dans l'hém. Sud) et l'équinoxe de septembre (21 ou 22/09, équinoxe d'automne dans l'hém. Nord et de printemps dans l'hém. Sud), sont identiques du point de vue de la situation de l'axe terrestre par rapport à la direction Terre - Soleil (90° dans les deux cas) et donc du point de vue des effets observables. La seule différence provient de leur "passé" et de leur "avenir".

- Le jour et la nuit sont d'égale longueur (12 h) sous toutes les latitudes (tous les parallèles ont la moitié de leur longueur dans le jour).

- Le Soleil se lève partout à l'Est et se couche partout à l'Ouest.

- Le Soleil passe au zénith à midi sur l'équateur.

- Aux pôles, le Soleil tourne sur l'horizon pendant plusieurs jours. A l'équinoxe de mars il s'agit d'une aube très longue entre la nuit de 6 mois et le jour de 6 mois au pôle Nord et d'un crépuscule au pôle Sud. C'est l'inverse qui se produit à l'équinoxe de septembre.

- Aux équinoxes : l'angle est h = 90 - L.

- Au solstice d'été : h = 90 - L + 23° 27' quelle que soit la latitude L.

- Au solstice d'hiver : h = 90 -L - 23° 27' quelle que soit la latitude L.

- Les autres jours : h = 90 - L + I (I étant l'angle entre le plan de l'équateur et la direction Terre - Soleil

En quels lieux du globe peut-on voir le soleil au zénith (verticale

du lieu)?

A quels moments de l'année ?

A quelle heure

dans la journée ?

et éviter de parler de zénith pour le point le plus haut dans le ciel sous nos latitudes !

Les questions précédentes ont permis de faire un tour à peu près complet des propriétés de ces points et lignes. Nous allons donc simplement les reprendre.

1- Les pôles

Les pôles sont les points de concours entre l'axe de rotation de la Terre (sur elle-même) et la surface terrestre.

Propriétés

- A partir de l'équinoxe d'automne, après une longue aube, le Soleil apparaît au dessus de l'horizon, semble tourner autour du pôle en décrivant un cercle parfait sur l'horizon. Jour après jour, ce cercle s'élève très progressivement - il s'agit en réalité d'une spirale - pour atteindre un maximum de 23° 27' le jour du solstice de juin. Puis il redescend lentement pour atteindre l'horizon le jour de l'équinoxe de septembre.

- les propriétés du pôle Sud sont, bien entendu, symétriques de celles du pôle Nord.

2- Les cercles polaires

Les cercles polaires sont les deux parallèles situés à 23° 27' des 2 pôles. Ils sont donc à la latitude 90° - 23°27' = 66° 33', Nord pour le cercle polaire arctique et Sud pour le cercle polaire antarctique.

Propriétés

- les propriétés du cercle polaire antarctique sont symétriques de celles du cercle polaire arctique.

3- Les tropiques

Les tropiques sont les deux parallèles situés à la latitude 23° 27' Nord (tropique du Cancer) et Sud (tropique du Capricorne).

Propriétés

- les propriétés du tropique Sud au solstice de décembre sont identiques à celles du tropique Nord au solstice de juin.

4- Equateur

L'équateur est la ligne d'intersection entre la surface terrestre et le plan perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre et passant par son centre. C'est donc le plus long des parallèles.

Propriétés

- Le soleil ne passe au zénith à midi solaire qu'aux équinoxes (h = 90°). La hauteur du Soleil sur l'horizon à midi varie en effet entre 90° - 23° 27' vers le Sud au solstice de juin et 90° - 23° 27'vers le Nord au solstice de décembre.

IX- Quelle est la trajectoire de la terre autour du soleil?

Uniquement pour ceux qui veulent en savoir plus et qui supporteront cet effort supplémentaire, examinons les lois de Képler qui décrivent toutes les orbites, presque telles qu'elles ont été formulées

1- Les lois de Képler

a- Les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil occupe un des foyers. `

Une ellipse peut se construire selon plusieurs méthodes différentes. Avant de décrire la plus simple, rappelons le vocabulaire géométrique concernant l'ellipse...

La méthode de construction la plus simple et la plus efficace est celle dite de "la ficelle du jardinier" qui utilise l'une des définitions possibles de l'ellipse : la somme des distances d'un point quelconque de l'ellipse aux deux foyers est constante et égale à la longueur du grand axe (2a).

Une fois choisis les deux points, futurs foyers, F1 et F2 distants de f (7 cm dans l'exemple suivant), et la longueur du demi grand axe a (6 cm dans l'exemple), il suffit de:

- faire une boucle de ficelle de longueur 2a+f, soit ici 19cm, et tendre cette boucle sur les deux piquets ainsi qu'un troisième mobile qui servira à faire le tracé. Pour une ficelle de 19 cm environ

- Il suffit ensuite d'effectuer le tracé en maintenant en permanence la boucle de ficelle tendue

Le rapport e = f / 2a s'appelle l'excentricité puisqu'il marque bien cette "propriété" de l'ellipse; si f = 0 (foyers confondus), l'ellipse est un cercle et e = 0; si f = 2a, l'ellipse est totalement aplatie (segment) et e = 1; e peut donc faire varier l'excentricité de 0 (cercle parfait) à 1 (segment).

L'excentricité de la trajectoire de la Terre autour du Soleil est de 0,01675, ce qui est très faible. La distance a est de l'ordre de 149 millions de km, f vaut donc environ 4 millions de km. La distance de la Terre au Soleil varie donc grossièrement de 147 millions de km (a - f/2) au périhélie à 151 millions de km (a + f/2) à l'aphélie. C'est cette faible excentricité qui nous a permis de considérer temporairement la trajectoire comme un cercle pour la plupart des phénomènes. La plupart des objets en orbite autour du Soleil ont des orbites elliptiques de faible excentricité. Il existe donc une très faible probabilité de rencontre entre ces objets. Les grosses planètes ont ainsi des trajectoires très ordonnées du point de vue de leur distance moyenne au Soleil : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Les 8 premières tournent presque "rond", la neuvième, Pluton, jouant les excentriques puisque sa trajectoire elliptique la conduit, à certaines périodes, à se trouver plus proche de nous que Neptune. Ce sont donc les deux seules planètes qui ont une probabilité non nulle de se rencontrer un jour !

En revanche, quelques objets, les comètes ont des trajectoires très excentriques : leur périhélie est très proche du Soleil et leur aphélie est parfois bien au-delà de l'orbite de Pluton. La probabilité de rencontre avec un autre objet en orbite est donc très importante, ce qui les conduirait à une disparition brutale. Ceci explique leur faible nombre actuel et justifie qu'on s'inquiète de prévoir leur trajectoires futures !

b- La deuxième loi (appelée loi des aires) nous indique que :

La ligne reliant une planète au Soleil balaie des aires égales en des intervalles de temps égaux.

-

-

La Terre n'a donc pas une vitesse parfaitement constante. La vitesse moyenne de la Terre sur son orbite est de 30 km/s soit 108 000 km/h ! Nous verrons les implications de ses variations dans le X-.

c - Enfin, la troisième loi permet de déterminer le temps d'une révolution en connaissant uniquement la longueur a (demi - grand axe) : les carrés des temps de révolution sont proportionnels aux cubes des grands axes.

Cela peut donc s'écrire T2/a3= k, k étant une constante qui ne dépend que de l'objet attracteur, le soleil en l'occurrence. Je vous laisse le soin de vérifier cette loi et de trouver la valeur de la constante avec les données approximatives suivantes :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2- Calendrier solaire et période de révolution

C'est donc, plutôt que la période de révolution, la période entre deux équinoxes de printemps successives, appelée année tropique ou année équinoxiale qui doit être prise en compte pour établir un calendrier solaire. Elle est de 365 j 5 h 48 mn 47,5 s soit 365,2422... jours. Puisqu'on ne peut souhaiter obtenir le beurre et l'argent du beurre, il faut admettre que le Soleil ne reprend pas exactement la même alignement avec les étoiles après une année tropique, cela conduit par exemple les signes du zodiaque, définis par les Babyloniens en liaison avec les constellations alignées avec le Soleil aux différentes périodes l'année, à être aujourd'hui parfaitement fantaisistes puisqu'en trois mille ans un décalage de 40 jours environ s'est installé entre ces dates "officielles" et la présence réelle des constellations dans la direction du Soleil. Rassurez-vous, ce n'est pas la seule raison de trouver farfelues les conclusions qu'en tire l'astrologie !

Comment faire coïncider un calendrier comportant nécessairement un nombre entier de jours avec une période de 365,2422 jours ?

Si les années étaient toutes de 365 jours, notre calendrier se décalerait par rapport aux positions de la Terre sur son orbite de 1 jour tous les 4 ans, ce qui nous conduirait après quelques siècles à connaître, dans l'hémisphère Nord, un bel été en Janvier. C'était pourtant ainsi que les Egyptiens de l'antiquité comptaient le temps (année dite "vagues" de 365 j, délibérément choisie, permettant de retomber sur ses pieds tous les 1461 ans, occasion d'une fête somptueuse!)

Les années bissextiles (millésime divisible par 4) nous permettent de compenser un quart de jour par an et il reste encore un décalage minime. Le calendrier julien (César) n'en tenait pas compte ce qui a conduit à la réforme du pape Grégoire XIII en 1582 instituant ainsi le calendrier Grégorien que nous utilisons toujours actuellement :

- les années séculaires (divisibles par 100)

ne le sont pas alors qu'elles devraient l'être ! :

365,25

- 0,01 = 365,24

- les années quadricentenaires (divisibles par 400)

le sont, alors qu'en tant qu'années séculaires, elles

ne devraient pas l'être :

365,24 + 0,0025 = 365,2425

Le petit décalage restant est suffisant pour produire un décalage

d'un jour tous les ...

4000 ans, ce que nous pouvons admettre temporairement

!

X- A quelle période de l?année la terre se trouve-t-elle la plus proche du soleil?

Attention : les termes apogée et périgée concernent les corps en orbite autour de la Terre (gée désigne géo : la Terre). Pour une orbite autour du Soleil, il faut parler de l'aphélie et du périhélie.

- Pour la Terre : le périhélie, point le plus proche du Soleil, se situe le 4 Janvier et l'aphélie, point le plus éloigné, le 2 Juillet. Ces données sont bien sûr l'un des meilleurs arguments s'opposant à une explication des saisons par les variations d'éloignement de la Terre et du Soleil. L'argument le plus frappant reste toutefois l'inversion des saisons entre les deux hémisphères !...

Les implications de l'excentricité de l'ellipse sur la vitesse de déplacement de la Terre sur son orbite sont :

la durée des saisons, dans l'hémisphère Nord, à comparer avec le quart d'année :

- Printemps : 92 j 20 h ;

- Eté : 93 j 15 h ;

- Automne : 89 j 19 h ;

- Hiver : 89 j.

Vérifiez-le sur les données suivantes !

|

Printemps (Mars) |

|

Automne (Septembre) |

Hiver (décembre) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La variation de la durée d'un jour solaire vrai est l'autre conséquence notable des variations de vitesse : la Terre fait un tour sur elle-même en 23 h 56 mn 4,9 s (jour sidéral). Nous avons vu (II) que la différence avec les 24 h attendues était due à une fraction de tour supplémentaire (environ 1°) que la Terre doit effectuer pour retrouver une position identique par rapport au Soleil du fait de sa révolution autour du Soleil. Si cette révolution était parfaitement circulaire et donc à vitesse constante, la Terre accomplirait rigoureusement chaque jour la fraction 1 / 365,2422 du cercle de la révolution, ce qui lui imposerait exactement les 3 mn 55,1 s supplémentaires de rotation sur elle-même pour retrouver la même orientation par rapport au Soleil et donc la même heure solaire en tout point du globe. Le temps entre deux midis solaires serait ainsi exactement de 24 h... Mais ce n'est pas le cas !

Les variations de vitesse sur la trajectoire ont comme conséquence de faire varier très légèrement l'angle décrit en une journée et ainsi de faire varier de quelques secondes, en plus ou en moins, le temps nécessaire au "rattrapage" selon le jour de l'année. En moyenne, ce temps est de 3 mn 55,1 s, mais les petits écarts autour de cette moyenne s'accumulent et entraînent des décalages pouvant aller jusqu'à la demi-heure entre "l'heure locale" d'un lieu et "l'heure solaire vraie". La courbe permettant de connaître et de compenser ce décalage s'appelle "équation du temps" et peut être obtenue en traçant, à partir des heures de lever et de coucher du Soleil en heure légale de n'importe quel éphéméride, la courbe donnant l'heure du midi solaire vrai (soit la demi somme des heures de lever et de coucher) en fonction de la date. La courbe obtenue se reproduit, bien sûr, identiquement année après année. Voir compléments.

- premier quartier,

- pleine Lune,

- dernier quartier

et on reprend...

Dans l'hémisphère Nord, les aspects aux différentes périodes sont les suivants :

Un doigt d'observation ou quelques secondes de lecture d'un éphéméride permettent de s'apercevoir que :

- la lunaison complète dure 29 jours et demi, plus précisément 29,530589 jours, ce qui implique que les calendriers annoncent une phase donnée tous les 29 ou 30 jours, la "virgule de jour" étant difficile à trouver. L'alternance de mois de 29 et 30 jours est donc la base des calendriers lunaires ; les mois de notre calendrier en sont issus partiellement. Une année ne comporte donc pas un nombre entier de lunaisons, puisque 365,2422 / 29,530589 = 12,36826. L'incommensurabilité de ces deux périodes a toujours posé problème à nos ancêtres qui auraient souhaité établir un calendrier tenant compte des deux phénomènes. La solution ne peut évidemment être simple, comme le démontre le calendrier luni-solaire israélite (voir compléments).

- selon l'aspect de la Lune, on ne peut l'observer qu'à certains moments particuliers de la nuit et de la journée.

- on voit toujours la même face de la Lune : les mêmes cratères sont visibles aux mêmes endroits.

XII- Quel phénomène est responsable de cette lunaison?

Rappelons une dernière fois qu'en réalité le mouvement de la Lune autour de la Terre est un mouvement relatif, simplement les déplacements de la Terre par rapport au centre de gravité Terre - Lune sont bien plus faibles que ceux de la Lune. C'est plutôt le centre de gravité de cet ensemble que l'on peut considérer comme accomplissant une révolution elliptique autour du Soleil. Nous continuerons quand même à profiter du rapport de masses très déséquilibré en considérant la Terre quasiment fixe dans ce mouvement.

L'excentricité de la trajectoire de la Lune autour de la Terre est de 0,0549. C'est encore une fois très faible, l'ellipse est très proche du cercle. Le plan de la trajectoire forme un angle de 5° environ avec le plan de l'écliptique.

La distance Terre - Lune moyenne est de 384 400 km, la période de révolution de la Lune autour de la Terre est de 27,3 jours et la durée moyenne d'une lunaison est de 29,530589 jours, soit 29 j 12 h 44 mn 2,8 s

L'explication de la différence entre les deux dernières données est de même type que celle concernant la différence entre période de rotation de la Terre et jour solaire moyen. Comme l'indique le chapitre suivant , c'est la position relative des trois corps (Terre, Soleil et Lune) qui nous permet de définir chaque phase. Si nous choisissons la pleine lune, par exemple, correspondant au meilleur alignement Soleil - Terre - Lune à chaque tour, il faut attendre 29,5 jours pour retrouver cette condition, ce qui signifie que la Lune a du faire un tour complet de la Terre (27,3 j) et une portion supplémentaire de tour (en 2,2 j, soit un peu moins d'un douzième de tour) due au déplacement de l'ensemble Terre - Lune sur sa trajectoire autour du Soleil pendant cette période.

XIII- Quel phénomène permet d'expliquer les différents aspects de la Lune vue de la terre?`

Le schéma précédent démontre que les phases sont liées au positions relatives des 3 corps et en particulier à l'angle entre les directions Terre - Lune (T - L) et Terre - Soleil (T-S).

Quand cet angle vaut :

- environ 180° : la lune et le Soleil sont dans des directions opposées. Lorsque nous voyons la Lune, elle nous apparaît donc "pleine". Mais il n'est évidemment possible de la voir que lorsqu'elle est au dessus de l'horizon ... le soleil étant à l'opposé ne peut qu'être en dessous de l'horizon : cela s'appelle la nuit ! En période de pleine lune, la Lune est donc visible du coucher du Soleil (elle se lève) à son lever (elle se couche). Elle passe au point le plus haut sur l'horizon (midi lunaire) vers minuit solaire.

- environ 90°: nous ne voyons que la moitié du disque lunaire puisque le "lampion" éclaire la sphère "de côté". Le simple constat, dans l'hémisphère Nord, de l'aspect du premier quartier (celui d'un "p" sans la barre) et du dernier quartier (celui d'un "d" sans la barre) nous permet de connaître le sens de la révolution de la Lune autour de la Terre (voir schéma). C'est le même sen que celui de la Terre autour du Soleil ou celui de la Terre sur elle-même. Nous pouvons alors en déduire (regardez le schéma) et facilement vérifier expérimentalement (regardez la Lune !) :

- * au premier quartier, la Lune se lève vers midi, monte dans le ciel pour atteindre son point le plus haut vers le coucher du soleil et redescend pour aller se coucher sagement vers minuit ;

* au dernier quartier, elle se lève vers minuit pour atteindre le sommet de sa trajectoire vers le lever du Soleil et se coucher vers midi.

A titre de complément, on peut constater les faits suivants :

- En période de pleine lune, la lune et le soleil sont dans des directions opposées (ou presque). Nous l'avons signalé, la lune se lève quand le soleil se couche et se couche lorsque le soleil se lève. La durée de présence de la Lune dans le ciel ces nuits-là ainsi que sa hauteur à minuit solaire se comportent donc à l'inverse du Soleil. Dans nos régions, les plus belles pleines lunes, se levant le plus tôt, se couchant le plus tard et illuminant le plus le sol à minuit sont ainsi... celles d'hiver.

- Lorsque la Lune est en croissant, pendant les quelques heures où elle est visible, on observe parfois le reste du disque lunaire baigné d'une lumière faible et grisâtre appelée "lumière cendrée". Ce phénomène est due à la lumière renvoyée par la Terre (il fait sur la Lune presque "pleine Terre") sur le sol lunaire qui revient jusqu'à nos yeux après une nouvelle réflexion très partielle sur le sol gris et poussiéreux de la Lune. Rien d'étonnant, après toutes ces pertes, qu'il ne reste qu'une faible lueur... mais ce n'est en tous cas pas une illusion d'optique !

Faut-il répéter que le mouvement de rotation n'est pas lié à la révolution ? Si la Lune ne tournait pas sur elle-même, elle garderait une orientation toujours identique par rapport aux étoiles et nous verrions justement l'ensemble de sa surface par morceaux aux différentes phases et aux différentes périodes de l'année.

Le fait qu'elle nous cache en permanence une de ces faces provient en réalité d'une curiosité de son mouvement de rotation propre : l'axe est presque perpendiculaire au plan de l'ellipse, il est de même sens et exactement de même période que le mouvement de révolution., soit 27,3 jours... CQFD. Cette coïncidence est bien sûr trop curieuse pour être honnête, on l'attribue en général au phénomène de marée extrêmement puissant exercé par la Terre sur la Lune à une époque proche de leur formation. La Lune était alors, comme la Terre, couverte d'océans mais elle n'a pas su ensuite en retenir la vapeur d'eau comme d'ailleurs les autres gaz de son atmosphère à cause de sa faible gravité (1/6 ème de la gravité terrestre à la surface)

Autres données sur la Lune : diamètre de 3476 km ; masse de 1/81 ème de la masse de la Terre ; température variant à la surface de -180°C à + 110°C ; âge d'environ 4 milliards d'années comme la Terre.

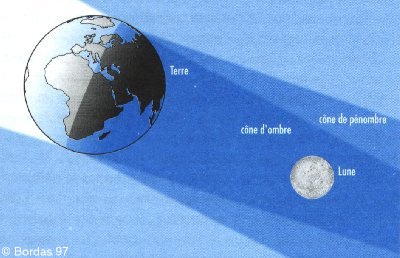

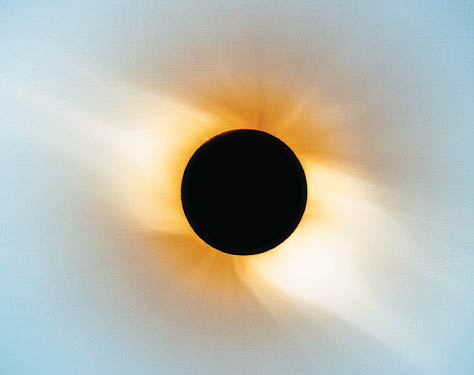

XVI- Qu'est ce qu'une éclipse de Lune et une éclipse de soleil?

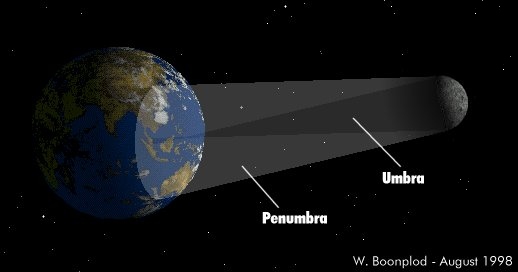

Si les éclipses sont si rares, c'est que les deux plans ne sont pas confondus : l'angle entre les plans contenant les deux trajectoires est de 5°). La Lune traverse le plan de l'écliptique (dont on reconnaît du coup l'origine du nom) deux fois par période de 27,3 jours mais il est rare que cette traversée se fasse exactement à l'heure de la pleine Lune (il y a alors éclipse de Lune) ou à l'heure de la nouvelle Lune (il y a alors éclipse de Soleil).

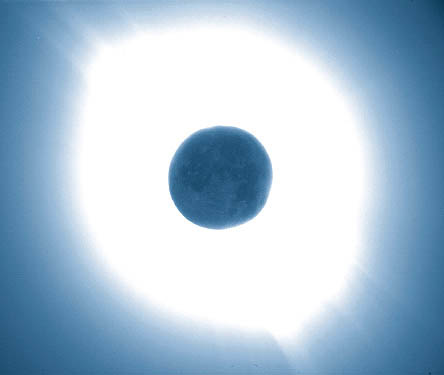

1- Les éclipses de lune

Le cône d'ombre totale est formé de l'ensemble des points qui, du fait de l'obstacle constitué par la Terre, ne peuvent être atteints par aucun rayon solaire. Sur le schéma, la partie "supérieure" de la Lune serait donc dans l'ombre. Ce cône converge vers un point situé loin de la trajectoire de la Lune, il est donc assez fréquent que la Lune traverse ce cône d'ombre (éclipse totale) ou l'effleure sans y être totalement immergée (éclipse partielle). Le cône de pénombre, beaucoup plus large et divergent est formé de l'ensemble des points qui ne sont pas atteints par les rayons issus de certaines parties de la surface solaire (un observateur en ces points dirait que le disque solaire est en partie masqué par la Terre). La lumière y est donc moins "vive" qu'à l'extérieur du cône de pénombre. Toute éclipse totale ou partielle de Lune commence et se finit donc par un passage dans la pénombre : le disque lunaire est totalement visible depuis la Terre, mais est moins vivement éclairé que pendant une pleine lune ordinaire. Il arrive aussi que la Lune ne fasse qu'une traversée du "bord" du cône de pénombre sans passer par le cône d'ombre : il s'agit alors d'une éclipse "par la pénombre", connue des astronomes mais bien moins populaire que les autre parce que moins spectaculaire. En tout, il y a de 2 à 5 éclipses de Lune par an.

Quelques éclipses de Lune des années passées (attention, les heures où elles se sont produites ont pu correspondre au jour à Paris, auquel cas vous n?avez certainement pas pu les observer !) :

- totale le 9/12/92,

- totale le 4/06/93,

- totale le 29/11/93,

- partielle le 25/05/94,

- par la pénombre le 18/11/94,

- partielle le 15/04/95,

- par la pénombre le 8/10/95.

Par exemple, l'éclipse de la nuit du 9 au 10 décembre 1992 s'est déroulée ainsi en temps universel (UT)

- entrée dans la pénombre à 20h 57 (la lumière s'atténue) ;

- entrée dans l'ombre à 22h 0 (une partie du disque commence à disparaître) ;

- commencement de la totalité à 23h 7 (la dernière partie visible disparaît dans le cône d'ombre)

- maximum de l'éclipse à 23h 44 (La Lune est au centre du cône d'ombre, on ne voit toujours rien !)

- fin de la totalité à 0h 21 (un morceau de disque lunaire reparaît à l'opposé du dernier morceau disparu)

- sortie de l'ombre à 1h 28 (la totalité du disque est visible mais peu éclairée)

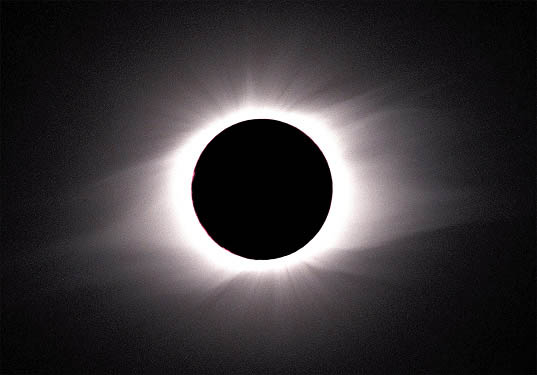

2- Les éclipses de Soleil

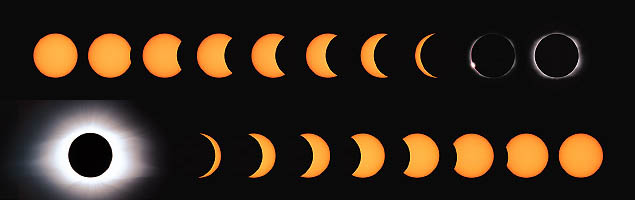

La dernière éclipse de Soleil visible depuis la France a eu lieu le 11 Août 1999 :

TOTALITE EN 19 ETAPES PASSAGE EN FRANCE

Voici les dates de quelques éclipses précédentes, accompagnées de quelques explications quant à leur nature :

- 03/11/94 : éclipse totale (disque solaire totalement occulté par la Lune, visible d'une "ligne" géographique bien définie, les régions voisines observent une éclipse partielle) ;

- 29/04/95 : annulaire

-24/10/95 : totale...

I- Travail sur des données extraites de l?éphéméride 1991 de la Poste

Date |

Lever |

Coucher |

Durée jour |

Durée nuit |

écart midis (mn) |

Date |

Lever |

Coucher |

Durée jour |

Durée nuit |

écart midis (mn) |

1-Jan |

07:46 |

16:02 |

08:16 |

15:44 |

-6 |

5-Jul |

03:55 |

19:55 |

16:00 |

08:00 |

-5 |

6-Jan |

07:45 |

16:08 |

08:23 |

15:37 |

-3 |

10-Jul |

03:59 |

19:52 |

15:53 |

08:07 |

-4 |

11-Jan |

07:43 |

16:14 |

08:31 |

15:29 |

-1 |

15-Jul |

04:04 |

19:48 |

15:44 |

08:16 |

-4 |

16-Jan |

07:40 |

16:21 |

08:41 |

15:19 |

0 |

20-Jul |

04:10 |

19:43 |

15:33 |

08:27 |

-3 |

21-Jan |

07:36 |

16:28 |

08:52 |

15:08 |

2 |

25-Jul |

04:16 |

19:38 |

15:22 |

08:38 |

-3 |

26-Jan |

07:31 |

16:36 |

09:05 |

14:55 |

3 |

30-Jul |

04:22 |

19:31 |

15:09 |

08:51 |

-3 |

31-Jan |

07:24 |

16:44 |

09:20 |

14:40 |

4 |

4-Aoû |

04:29 |

19:24 |

14:55 |

09:05 |

-3 |

5-Fév |

07:17 |

16:53 |

09:36 |

14:24 |

5 |

9-Aoû |

04:36 |

19:16 |

14:40 |

09:20 |

-4 |

10-Fév |

07:10 |

17:01 |

09:51 |

14:09 |

5 |

14-Aoû |

04:42 |

19:07 |

14:25 |

09:35 |

-5 |

15-Fév |

07:01 |

17:09 |

10:08 |

13:52 |

5 |

19-Aoû |

04:50 |

18:58 |

14:08 |

09:52 |

-6 |

20-Fév |

06:52 |

17:17 |

10:25 |

13:35 |

4 |

24-Aoû |

04:57 |

18:49 |

13:52 |

10:08 |

-7 |

25-Fév |

06:43 |

17:25 |

10:42 |

13:18 |

4 |

29-Aoû |

05:04 |

18:39 |

13:35 |

10:25 |

-8 |

2-Mar |

06:33 |

17:33 |

11:00 |

13:00 |

3 |

3-Sep |

05:11 |

18:29 |

13:18 |

10:42 |

-10 |

7-Mar |

06:23 |

17:41 |

11:18 |

12:42 |

2 |

8-Sep |

05:18 |

18:18 |

13:00 |

11:00 |

-12 |

12-Mar |

06:13 |

17:49 |

11:36 |

12:24 |

1 |

13-Sep |

05:25 |

18:08 |

12:43 |

11:17 |

-13 |

17-Mar |

06:03 |

17:57 |

11:54 |

12:06 |

0 |

18-Sep |

05:32 |

17:57 |

12:25 |

11:35 |

-15 |

22-Mar |

05:52 |

18:04 |

12:12 |

11:48 |

-2 |

23-Sep |

05:39 |

17:46 |

12:07 |

11:53 |

-17 |

27-Mar |

05:42 |

18:12 |

12:30 |

11:30 |

-3 |

28-Sep |

05:46 |

17:36 |

11:50 |

12:10 |

-19 |

1-Avr |

05:31 |

18:19 |

12:48 |

11:12 |

-5 |

3-Oct |

05:53 |

17:25 |

11:32 |

12:28 |

-21 |

6-Avr |

05:21 |

18:27 |

13:06 |

10:54 |

-6 |

8-Oct |

06:01 |

17:15 |

11:14 |

12:46 |

-22 |

11-Avr |

05:10 |

18:34 |

13:24 |

10:36 |

-8 |

13-Oct |

06:08 |

17:05 |

10:57 |

13:03 |

-23 |

16-Avr |

05:01 |

18:42 |

13:41 |

10:19 |

-8 |

18-Oct |

06:16 |

16:55 |

10:39 |

13:21 |

-24 |

21-Avr |

04:51 |

18:49 |

13:58 |

10:02 |

-10 |

23-Oct |

06:24 |

16:46 |

10:22 |

13:38 |

-25 |

26-Avr |

04:42 |

18:56 |

14:14 |

09:46 |

-11 |

28-Oct |

06:32 |

16:37 |

10:05 |

13:55 |

-25 |

1-Mai |

04:33 |

19:04 |

14:31 |

09:29 |

-11 |

2-Nov |

06:40 |

16:28 |

09:48 |

14:12 |

-26 |

6-Mai |

04:25 |

19:11 |

14:46 |

09:14 |

-12 |

7-Nov |

06:48 |

16:20 |

09:32 |

14:28 |

-26 |

11-Mai |

04:17 |

19:18 |

15:01 |

08:59 |

-12 |

12-Nov |

06:56 |

16:13 |

09:17 |

14:43 |

-25 |

16-Mai |

04:10 |

19:25 |

15:15 |

08:45 |

-12 |

17-Nov |

07:03 |

16:07 |

09:04 |

14:56 |

-25 |

21-Mai |

04:04 |

19:31 |

15:27 |

08:33 |

-12 |

22-Nov |

07:11 |

16:02 |

08:51 |

15:09 |

-23 |

26-Mai |

03:59 |

19:37 |

15:38 |

08:22 |

-12 |

27-Nov |

07:18 |

15:58 |

08:40 |

15:20 |

-22 |

31-Mai |

03:55 |

19:42 |

15:47 |

08:13 |

-11 |

2-Déc |

07:25 |

15:55 |

08:30 |

15:30 |

-20 |

5-Jun |

03:51 |

19:57 |

16:06 |

07:54 |

-6 |

7-Déc |

07:31 |

15:53 |

08:22 |

15:38 |

-18 |

10-Jun |

03:49 |

19:51 |

16:02 |

07:58 |

-10 |

12-Déc |

07:36 |

15:52 |

08:16 |

15:44 |

-16 |

15-Jun |

03:48 |

19:54 |

16:06 |

07:54 |

-9 |

17-Déc |

07:40 |

15:53 |

08:13 |

15:47 |

-13 |

20-Jun |

03:48 |

19:56 |

16:08 |

07:52 |

-8 |

22-Déc |

07:43 |

15:55 |

08:12 |

15:48 |

-11 |

25-Jun |

03:50 |

19:56 |

16:06 |

07:54 |

-7 |

27-Déc |

07:45 |

15:58 |

08:13 |

15:47 |

-8 |

30-Jun |

03:52 |

19:56 |

16:04 |

07:56 |

-6 |

Moyenne |

05:44 |

17:56 |

12:12 |

11:47 |

-9 |

|

|

|

|

|

|

Médiane |

05:42 |

17:57 |

12:12 |

11:48 |

-8 |

|

|

|

|

|

|

Minimum |

03:48 |

15:52 |

08:12 |

07:52 |

-26 |

|

|

|

|

|

|

Max. |

07:46 |

19:57 |

16:08 |

15:48 |

5 |

Les dates sont réparties tous les 5 jours pour limiter le nombre de données sans perdre trop de précision (avec une classe de CM, un point tous les 10 jours serait déjà satisfaisant). Les heures de lever et de coucher sont extraites du calendrier de La Poste, mais on peut aussi les trouver sur certains blocs et agendas. La quatrième colonne donne la durée du jour, soit le résultat du calcul heure de coucher - heure de lever. La cinquième est simplement la différence : 24 - durée du jour. La sixième est obtenue en calculant la différence entre le midi solaire qui n'est que le milieu du jour ((heure de lever + heure de coucher)/2) et le midi légal (soit 12h).

Cette dernière colonne semble surprenante dans un premier temps. Il est en effet normal que le midi solaire soit décalé par rapport au midi légal puisque celui-ci est donné en Temps Universel (T.U.) qui est l'heure du méridien de Greenwich, alors que Paris est légèrement à l'est du méridien. Il y a donc un "décalage horaire" de 8 mn entre Greenwich et Paris, que l'on retrouve dans la "médiane" de cette colonne. Au lieu d'un écart constant de 8mn, on observe des variations allant de -26 mn à + 5 mn ! Traçons les différentes courbes avant d'envisager une interprétation.

Courbes du lever du Soleil, du coucher du Soleil et de la durée du jour pour l?année 1991

Ces courbes peuvent faire l'objet d'interprétations très riches en allant des constatations les plus grossières aux variations les plus fines :

De "très loin"

De "plus près"

On remarque de petits accidents sur les courbes du "lever" et du "coucher" du soleil. Ces accidents sont gommés sur la courbe "durée du jour". Voyons cela...

A la loupe

S'agit-il

d'un accident de l'année 91 ou d'un phénomène régulier ?

S'agit-il

d'un accident de l'année 91 ou d'un phénomène régulier ?

Pour trancher, il suffit de reprendre le travail précédent en comparant les données de l'année 91 à celles de l'année 92, année bissextile qui plus est.

Comparaison entre les données des éphémérides 1991 et 1992

Date |

Lever 91 |

Lever 92 |

Ecart mn |

Couch. 91 |

Couch. 92 |

Ecart mn |

Durée jour 91 |

Durée jour 92 |

Ecart mn |

équation solaire 91 |

équation solaire 92 |

Ecart 91/92 mn : ss |

1-Jan |

07:46 |

07:46 |

0 |

16:02 |

16:02 |

0 |

08:16 |

08:16 |

0 |

-6:00 |

-6:00 |

0:00 |

6-Jan |

07:45 |

07:45 |

0 |

16:08 |

16:08 |

0 |

08:23 |

08:23 |

0 |

-3:30 |

-3:30 |

0:00 |

11-Jan |

07:43 |

07:43 |

0 |

16:14 |

16:14 |

0 |

08:31 |

08:31 |

0 |

-1:30 |

-1:30 |

0:00 |

16-Jan |

07:40 |

07:40 |

0 |

16:21 |

16:21 |

0 |

08:41 |

08:41 |

0 |

0:30 |

0:30 |

0:00 |

21-Jan |

07:36 |

07:36 |

0 |

16:28 |

16:28 |

0 |

08:52 |

08:52 |

0 |

2:00 |

2:00 |

0:00 |

26-Jan |

07:31 |

07:31 |

0 |

16:36 |

16:36 |

0 |

09:05 |

09:05 |

0 |

3:30 |

3:30 |

0:00 |

31-Jan |

07:24 |

07:25 |

1 |

16:44 |

16:44 |

0 |

09:20 |

09:19 |

-1 |

4:00 |

4:30 |

0:30 |

5-Fév |

07:17 |

07:18 |

1 |

16:53 |

16:52 |

-1 |

09:36 |

09:34 |

-2 |

5:00 |

5:00 |

0:00 |

10-Fév |

07:10 |

07:10 |

0 |

17:01 |

17:00 |

-1 |

09:51 |

09:50 |

-1 |

5:30 |

5:00 |

-0:30 |

15-Fév |

07:01 |

07:02 |

1 |

17:09 |

17:09 |

0 |

10:08 |

10:07 |

-1 |

5:00 |

5:30 |

0:30 |

20-Fév |

06:52 |

06:53 |

1 |

17:17 |

17:17 |

0 |

10:25 |

10:24 |

-1 |

4:30 |

5:00 |

0:30 |

25-Fév |

06:43 |

06:43 |

0 |

17:25 |

17:25 |

0 |

10:42 |

10:42 |

0 |

4:00 |

4:00 |

0:00 |

2-Mar |

06:33 |

06:32 |

-1 |

17:33 |

17:35 |

2 |

11:00 |

11:03 |

3 |

3:00 |

3:30 |

0:30 |

7-Mar |

06:23 |

06:22 |

-1 |

17:41 |

17:42 |

1 |

11:18 |

11:20 |

2 |

2:00 |

2:00 |

0:00 |

12-Mar |

06:13 |

06:11 |

-2 |

17:49 |

17:50 |

1 |

11:36 |

11:39 |

3 |

1:00 |

0:30 |

-0:30 |

17-Mar |

06:03 |

06:01 |

-2 |

17:57 |

17:58 |

1 |

11:54 |

11:57 |

3 |

0:00 |

-0:30 |

-0:30 |

22-Mar |

05:52 |

05:52 |

0 |

18:04 |

18:05 |

1 |

12:12 |

12:13 |

1 |

-2:00 |

-1:30 |

0:30 |

27-Mar |

05:42 |

05:40 |

-2 |

18:12 |

18:13 |

1 |

12:30 |

12:33 |

3 |

-3:00 |

-3:30 |

-0:30 |

1-Avr |

05:31 |

05:29 |

-2 |

18:19 |

18:20 |

1 |

12:48 |

12:51 |

3 |

-5:00 |

-5:30 |

-0:30 |

6-Avr |

05:21 |

05:19 |

-2 |

18:27 |

18:28 |

1 |

13:06 |

13:09 |

3 |

-6:00 |

-6:30 |

-0:30 |

11-Avr |

05:10 |

05:09 |

-1 |

18:34 |

18:35 |

1 |

13:24 |

13:26 |

2 |

-8:00 |

-8:00 |

-0:00 |

16-Avr |

05:01 |

04:59 |

-2 |

18:42 |

18:43 |

1 |

13:41 |

13:44 |

3 |

-8:30 |

-9:00 |

-0:30 |

21-Avr |

04:51 |

04:49 |

-2 |

18:49 |

18:50 |

1 |

13:58 |

14:01 |

3 |

-10:00 |

-10:30 |

-0:30 |

26-Avr |

04:42 |

04:40 |

-2 |

18:56 |

18:57 |

1 |

14:14 |

14:17 |

3 |

-11:00 |

-11:30 |

-0:30 |

1-Mai |

04:33 |

04:32 |

-1 |

19:04 |

19:05 |

1 |

14:31 |

14:33 |

2 |

-11:30 |

-11:30 |

0:00 |

6-Mai |

04:25 |

04:23 |

-2 |

19:11 |

19:12 |

1 |

14:46 |

14:49 |

3 |

-12:00 |

-12:30 |

-0:30 |

11-Mai |

04:17 |

04:16 |

-1 |

19:18 |

19:19 |

1 |

15:01 |

15:03 |

2 |

-12:30 |

-12:30 |

0:00 |

16-Mai |

04:10 |

04:09 |

-1 |

19:25 |

19:26 |

1 |

15:15 |

15:17 |

2 |

-12:30 |

-12:30 |

0:00 |

21-Mai |

04:04 |

04:03 |

-1 |

19:31 |

19:32 |

1 |

15:27 |

15:29 |

2 |

-12:30 |

-12:30 |

0:00 |

26-Mai |

03:59 |

03:58 |

-1 |

19:37 |

19:38 |

1 |

15:38 |

15:40 |

2 |

-12:00 |

-12:00 |

0:00 |

31-Mai |

03:55 |

03:54 |

-1 |

19:42 |

19:43 |

1 |

15:47 |

15:49 |

2 |

-11:30 |

-11:30 |

0:00 |

5-Jun |

03:51 |

03:51 |

0 |

19:47 |

19:48 |

1 |

15:56 |

15:57 |

1 |

-11:00 |

-10:30 |

0:30 |

10-Jun |

03:49 |

03:49 |

0 |

19:51 |

19:51 |

0 |

16:02 |

16:02 |

0 |

-10:00 |

-10:00 |

0:00 |

15-Jun |

03:48 |

03:48 |

0 |

19:54 |

19:54 |

0 |

16:06 |

16:06 |

0 |

-9:00 |

-9:00 |

0:00 |

20-Jun |

03:48 |

03:49 |

1 |

19:56 |

19:56 |

0 |

16:08 |

16:07 |

-1 |

-8:00 |

-7:30 |

0:30 |

25-Jun |

03:50 |

03:50 |

0 |

19:56 |

19:56 |

0 |

16:06 |

16:06 |

0 |

-7:00 |

-7:00 |

0:00 |

30-Jun |

03:52 |

03:52 |

0 |

19:56 |

19:56 |

0 |

16:04 |

16:04 |

0 |

-6:00 |

-6:00 |

0:00 |

5-Jul |

03:55 |

03:56 |

1 |

19:55 |

19:54 |

-1 |

16:00 |

15:58 |

-2 |

-5:00 |

-5:00 |

-0:00 |

10-Jul |

03:59 |

04:00 |

1 |

19:52 |

19:51 |

-1 |

15:53 |

15:51 |

-2 |

-4:30 |

-4:30 |

0:00 |

15-Jul |

04:04 |

04:05 |

1 |

19:48 |

19:48 |

0 |

15:44 |

15:43 |

-1 |

-4:00 |

-3:30 |

0:30 |

20-Jul |

04:10 |

04:11 |

1 |

19:43 |

19:43 |

0 |

15:33 |

15:32 |

-1 |

-3:30 |

-3:00 |

0:30 |

25-Jul |

04:16 |

04:17 |

1 |

19:38 |

19:37 |

-1 |

15:22 |

15:20 |

-2 |

-3:00 |

-3:00 |

0:00 |

30-Jul |

04:22 |

04:23 |

1 |

19:31 |

19:30 |

-1 |

15:09 |

15:07 |

-2 |

-3:30 |

-3:30 |

0:00 |

4-Aoû |

04:29 |

04:30 |

1 |

19:24 |

19:23 |

-1 |

14:55 |

14:53 |

-2 |

-3:30 |

-3:30 |

0:00 |

9-Aoû |

04:36 |

04:37 |

1 |

19:16 |

19:15 |

-1 |

14:40 |

14:38 |

-2 |

-4:00 |

-4:00 |

0:00 |

14-Aoû |

04:42 |

04:44 |

2 |

19:07 |

19:06 |

-1 |

14:25 |

14:22 |

-3 |

-5:30 |

-5:00 |

0:30 |

19-Aoû |

04:50 |

04:51 |

1 |

18:58 |

18:57 |

-1 |

14:08 |

14:06 |

-2 |

-6:00 |

-6:00 |

0:00 |

24-Aoû |

04:57 |

04:58 |

1 |

18:49 |

18:47 |

-2 |

13:52 |

13:49 |

-3 |

-7:00 |

-7:30 |

-0:30 |

29-Aoû |

05:04 |

05:05 |

1 |

18:39 |

18:37 |

-2 |

13:35 |

13:32 |

-3 |

-8:30 |

-9:00 |

-0:30 |

3-Sep |

05:11 |

05:12 |

1 |

18:29 |

18:27 |

-2 |

13:18 |

13:15 |

-3 |

-10:00 |

-10:30 |

-0:30 |

8-Sep |

05:18 |

05:19 |

1 |

18:18 |

18:17 |

-1 |

13:00 |

12:58 |

-2 |

-12:00 |

-12:00 |

0:00 |

13-Sep |

05:25 |

05:26 |

1 |

18:08 |

18:06 |

-2 |

12:43 |

12:40 |

-3 |

-13:30 |

-14:00 |

-0:30 |

18-Sep |

05:32 |

05:33 |

1 |

17:57 |

17:55 |

-2 |

12:25 |

12:22 |

-3 |

-15:30 |

-16:00 |

-0:30 |

23-Sep |

05:39 |

05:40 |

1 |

17:46 |

17:45 |

-1 |

12:07 |

12:05 |

-2 |

-17:30 |

-17:30 |

0:00 |

28-Sep |

05:46 |

05:47 |

1 |

17:36 |

17:34 |

-2 |

11:50 |

11:47 |

-3 |

-19:00 |

-19:30 |

-0:30 |

3-Oct |

05:53 |

05:55 |

2 |

17:25 |

17:24 |

-1 |

11:32 |

11:29 |

-3 |

-21:00 |

-20:30 |

0:30 |

8-Oct |

06:01 |

06:02 |

1 |

17:15 |

17:13 |

-2 |

11:14 |

11:11 |

-3 |

-22:00 |

-22:30 |

-0:30 |

13-Oct |

06:08 |

06:10 |

2 |

17:05 |

17:03 |

-2 |

10:57 |

10:53 |

-4 |

-23:30 |

-23:30 |

0:00 |

18-Oct |

06:16 |

06:17 |

1 |

16:55 |

16:54 |

-1 |

10:39 |

10:37 |

-2 |

-24:30 |

-24:30 |

0:00 |

23-Oct |

06:24 |

06:25 |

1 |

16:46 |

16:44 |

-2 |

10:22 |

10:19 |

-3 |

-25:00 |

-25:30 |

-0:30 |

28-Oct |

06:32 |

06:33 |

1 |

16:37 |

16:35 |

-2 |

10:05 |

10:02 |

-3 |

-25:30 |

-26:00 |

-0:30 |

2-Nov |

06:40 |

06:41 |

1 |

16:28 |

16:27 |

-1 |

09:48 |

09:46 |

-2 |

-26:00 |

-26:00 |

0:00 |

7-Nov |

06:48 |

06:49 |

1 |

16:20 |

16:19 |

-1 |

09:32 |

09:30 |

-2 |

-26:00 |

-26:00 |

0:00 |

12-Nov |

06:56 |

06:57 |

1 |

16:13 |

16:12 |

-1 |

09:17 |

09:15 |

-2 |

-25:30 |

-25:30 |

0:00 |

17-Nov |

07:03 |

07:05 |

2 |

16:07 |

16:06 |

-1 |

09:04 |

09:01 |

-3 |

-25:00 |

-24:30 |

0:30 |

22-Nov |

07:11 |

07:12 |

1 |

16:02 |

16:01 |

-1 |

08:51 |

08:49 |

-2 |

-23:30 |

-23:30 |

0:00 |

27-Nov |

07:18 |

07:19 |

1 |

15:58 |

15:57 |

-1 |

08:40 |

08:38 |

-2 |

-22:00 |

-22:00 |

0:00 |

2-Déc |

07:25 |

07:26 |

1 |

15:55 |

15:54 |

-1 |

08:30 |

08:28 |

-2 |

-20:00 |

-20:00 |

0:00 |

7-Déc |

07:31 |

07:32 |

1 |

15:53 |

15:53 |

0 |

08:22 |

08:21 |

-1 |

-18:00 |

-17:30 |

0:30 |

12-Déc |

07:36 |

07:37 |

1 |

15:52 |

15:52 |

0 |

08:16 |

08:15 |

-1 |

-16:00 |

-15:30 |

0:30 |

17-Déc |

07:40 |

07:41 |

1 |

15:53 |

15:53 |

0 |

08:13 |

08:12 |

-1 |

-13:30 |

-13:00 |

0:30 |

22-Déc |

07:43 |

07:44 |

1 |

15:55 |

15:55 |

0 |

08:12 |

08:11 |

-1 |

-11:00 |

-10:30 |

0:30 |

27-Déc |

07:45 |

07:45 |

0 |

15:58 |

15:59 |

1 |

08:13 |

08:14 |

1 |

-8:30 |

-8:00 |

0:30 |

Moyen. |

05:44 |

05:44 |

0 |

17:56 |

17:56 |

-0 |

12:12 |

12:11 |

-0 |

-9:21 |

-9:21 |

-0:01 |

Média. |

05:42 |

05:40 |

1 |

17:57 |

17:58 |

0 |

12:12 |

12:13 |

-1 |

-8:30 |

-9:00 |

0:00 |

Min. |

03:48 |

03:48 |

-2 |

15:52 |

15:52 |

-2 |

08:12 |

08:11 |

-4 |

-26:00 |

-26:00 |

-0:30 |

Max. |

07:46 |

07:46 |

2 |

19:56 |

19:56 |

2 |

16:08 |

16:07 |

3 |

5:30 |

5:30 |

0:30 |

2- Courbes de comparaison

Les deux tracés de chaque graphique sont très proches, surtout si on tient compte de l'incertitude sur les données (les heures de lever et de coucher sont données en heures et minutes, ce qui donne une incertitude de + ou - 30 secondes sur chaque point). L'équation du temps est donc une courbe valable pendant de nombreuses années ; le seul changement possible est dû au phénomène très lent déjà cité de "précession" de l'axe terrestre. L'équation du temps permet de corriger la lecture de l'heure solaire (sur un cadran solaire, en particulier) pour obtenir l'heure légale.

Exemple : supposons que nous lisions "XII" heures sur un cadran solaire le 23 Novembre, il est en heure légale 12h - 25mn + 1h (heure d'hiver), soit 12h 35mn. Ce décalage vrai à midi solaire reste bien sûr vrai pour tous les instants de la journée, ainsi, ce même jour, l'indication "XV" heures du cadran solaire doit être associée à l'heure légale 15h 35mn.

1- calendriers solaires

Le calendrier julien (en cours en France jusqu'en 1582) tentait de s'en rapprocher en intercalant une année bissextile de 366 jours tous les 4 ans, les trois autres années étant de 365 jours. La durée moyenne de l'année de 365,25 jours s'approchait assez bien de la valeur réelle de 365,2425 jours mais la faible différence suffit à entraîner un décalage de 3/4 jour par siècle.

Notre calendrier, le calendrier grégorien est, comme nous l'avons vu, lui aussi purement solaire (durée moyenne de l'année de 365,2425 jours par le jeu des années bissextiles, centenaires et quadricentenaires). Ce calendrier, institué en 1582 par le pape Grégoire pour rattraper le retard de 10 jours que le calendrier julien avait pris sur l'année solaire provoque une rupture de dates respectant la continuité des jours de la semaine, à Rome le jeudi 4 octobre 1582 est suivi du vendredi 15 octobre 1582, en France le dimanche 9 décembre 1582 est suivi du lundi 20 décembre 1582.

Signalons que pour cette raison, les astronomes continuent à utiliser un calendrier julien légèrement amélioré qui garantit la sûreté du calcul de l'écart entre deux dates, quelles qu'elles soient : l'année précédant l'an 1 avant JC s'appelle année 0, l'année précédente année -1,etc. ; ainsi entre le 1 janvier -35 julien et le 15 janvier 1992 julien, il y a 1992-(-35)=2027 ans juliens et 14 jours sans se soucier du décalage de 1582.

Enfin, le calendrier copte utilisé en Egypte par la communauté copte est fondé sur 12 mois de 30 jours, auquel on ajoute pendant 3 ans 5 jours "épagomènes" et la quatrième année 6 jours épagomènes. La durée moyenne de l'année est donc de 365,25 j comme le calendrier julien. La date origine de ce calendrier correspond au 29 août 184, les années bissextiles sont celles dont le millésime + 1 est divisible par 4, de ce fait l'année commence soit le 29, soit le 30 août julien. Les mois s'appellent :

1 Tout |

7 Barmahât |

2 Bâbah |

8 Barmondah |

3 Hâterer |

9 Bachnas |

4 Keinak |

10 Bouh'nah |

5 Toubah |

11 Abib |

6 Anchîr |

12 Masarî |

2- Les calendriers lunaires

Le calendrier musulman, créé environ en 632 après JC, a plusieurs formes différentes selon les pays et les communautés. La forme la plus communément admise est la suivante :